Eine Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, mit Soldaten und Stacheldraht? Ja, das gab es! Auch heute kann man Überbleibsel sehen, so zwischen Eichwalde und Berlin (Grünau und Schmöckwitz).

Die Gemeinde Eichwalde gehört zu Brandenburg und grenzt seit dem Groß-Berlin-Gesetz 1920 an Berlin, Ortsteil Schmöckwitz. Die Landesgrenze verläuft zum Großteil in der Mitte der Waldstraße. Die Siedlung Schmöckwitz gehört zu Berlin, was sich im Straßenbild aber nicht erkennen läßt. Heute erkennt man diese Grenze höchstens an den gelben Ortsschildern.

Schon in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges gab es viele Kontrollpunkte im Deutschen Reich. In Schmöckwitz befand sich im April 1945 eine von Volkssturmkräften besetzte Kontrollstelle vor der (am 23.4.1945 gesprengten) Brücke in Richtung Wernsdorf, gegenüber vom Café „Zur Palme“ (Schuckar 2005:181-183).

Die Sowjets richteten nach Kriegsende ebenfalls Straßenkontrollen in Schmöckwitz ein, an der östlicher Straßenseite hinter der Brücke in Richtung Wernsdorf. Ab Juli 1945 gab es einen Kontrollpunkt in der Zeuthener Straße, Ecke Godbersenstraße (Schuckar 2005: 254).

Die Rote Armee führte in Schmöckwitz eine Kommandantur sowie eine Ortsverwaltung (über Neumanns Lebensmittelladen in der Berliner Straße 32) ein. „Die Polizeizweigstelle 243 in Schmöckwitz, Berliner Straße 5, war eine getarnte Unterkunft für die sowjetischen Offiziere der NKWD […], die immer in Zivil gingen und in der Dachwohnung ihr Quartier hatten.“ (Schuckar 2005: 262).

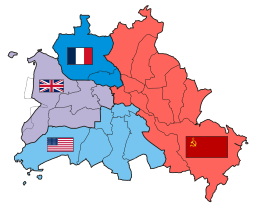

Vier-Sektoren-Stadt und Berlin-Blockade

Berlin war nach 1945 gemäß des „Londoner Protokoll zum besonderen Status Berlins“ („Zonenprotokolle„) in vier Sektoren aufgeteilt: eine Zone für jede der vier alliierten Besatzungsmächte. Die Berliner konnten sich frei zwischen den Zonen bewegen. Die Stadt sollte gemeinsam verwaltet werden. Ost-Berlin war nicht Teil der sowjetischen Besatzungszone (SBZ).

Während der „Berlin-Blockade“ von Juni 1948 bis Mai 1949, der sog. ersten Berlin-Krise, blieben die Sektorengrenzen weiterhin geöffnet. Die Blockade West-Berlins durch die Sowjets funktionierte aber nur, wenn die Grenzen zur SBZ geschlossen blieben: West-Berliner hätten sonst einfach über Ost-Berlin zum „Hamstern“ nach Brandenburg fahren können. Ihre Ziele erreichten die Sowjets mit der Blockade nicht: Sie wurde wieder aufgehoben.

Im Jahr 1949 gründeten sich die beiden deutschen Staaten. Der Status der Vier-Sektoren-Stadt blieb formal allerdings bestehen. Der östliche Teil war als Hauptstadt der DDR jedoch eng an den Rest der Republik abgeschlossen.

Kampf gegen das Schieber- und Spekulantentum ab 1951

Die (ostdeutsche) Volkspolizei ging ab März 1951 verstärkt gegen das „Schieber- und Spekulantentum“ vor. Deswegen wurden die Kontrollen am Ring um Berlin ausgebaut: der Kontrollpassierpunkt (KPP) Schmöckwitz wurde vom Amt für Warenkontrolle mit einer überdachten Rampe versehen (Volker Panecke 2016: 21). Bundesbürger und Westberliner konnten nur noch mit Passierscheinen nach Brandenburg reisen.

Deutschlandpolitik 1952

Die Westalliierten unterzeichneten mit der BRD im Mai 1952 den sog. Deutschlandvertrag. Die DDR verkündete am 26.5.1952 als Reaktion die „Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie zu Westdeutschland“ mit einer Ergänzung am 9.6.1952, die schärfere Sicherungsmaßnahmen für den Ring um Berlin vorsah.

Es wurde zwischen inneren und äußeren Ring unterschieden, was sich anhand der Art der Kontrollen definierte: Innen war der Straßenverkehr und Außen bezog sich auf den Bahn- und Schiffsverkehr (Volker Panecke 2016: 17).

Eine Grenze entsteht

Am 30.9.1952 wurde der Zugang zum Grünauer Forst gesperrt und im Wald patroullierten Polizeistreifen. Die Bewohner der Siedlung Schmöckwitz und die Eichwalder waren nun vom direkten Weg nach Berlin abgeschnitten.

Nach Protesten der Anwohner wurde die Sperrung knapp einen Monat später, am 25.10.1952, wieder aufgehoben. Es wurde aber ein Schlagbaum zur Personen- und Warenkontrolle an der Ecke Waldstraße/Grünauer Straße eingerichtet. Die Waldstraße wurde mittig mit einem Maschendrahtzaun auf gesamter Länge getrennt. Jetzt konnten die Berliner zwar wieder nach Berlin, aber nicht mehr ohne Kontrolle nach Eichwalde oder zur S-Bahn.

Keine Verwaltungsgrenze

Völlig ohne Ankündigung wurde die Absperrung in der Waldstraße am 23.2.1953 wieder geräumt und an die Zugänge zum Grünauer Forst zurückgelegt. Alle Waldwege wurden abgezäunt und mit ca. 2m tiefen Gräben gesperrt. In der Folgezeit wurden die Sperranlagen weiter ausgebaut und durch Doppelposten aus Roter Armee und kasernierten Volkspolizei kontrolliert. Zuständig war die sowjetische Kommandantur in Eichwalde.

Grenzkontrollen waren auch am Bahnhof Eichwalde nötig, wenn man jeden Berlin-Besucher kontrollieren wollte. So wurde am 17.5.1953 ein hölzener Laufsteg für Kontrollpersonal am Fernbahnsteig errichtet. Eichwalde besaß drei Grenzübergänge nach Berlin: am Bahnhof, an der Zeuthener Straße / Ecke Godbersenstraße und ein Schildhäuschen an der Waldstraße / Ecke Grenzstraße. Am Ende der Eichwalder Lindenstraße (diese gehörte nördlich zu Berlin und südlich zu Brandenburg) gab es einen Kontrollpunkt mitten in der Dahme, auf einem Prahm. Der Durchlaß am Radelander Weg zur Grünauer Forst war nur für Kontrollpersonal vorgesehen.

Die sowjetischen Soldaten wurden im Dezember 1954 abgezogen und die Kommandantur in Eichwalde geschlossen. Die Grenzkontrollen erfolgten nun durch die kasernierte Volkspolizei. Die Grenzsicherung wurde in Folge weiter ausgebaut: es wurden Telefonleitung zwischen den Erdbunkern an ausgewählten Waldwegkreuzungen gelegt und ein Signaldraht 20-25cm über dem Boden gespannt.

1956: Junge (15) erschossen

Der Berliner Kurier berichtete am 27.2.1997: „Junge (15) erschossen: Ex-Grenzer vor Gericht“. Es ging um einen Gerichtsprozess gegen einen Grenzpolizisten, der am 23. März 1956 an der Grenze zwischen Eichwalde und Grünau einen Flüchtling anschoss, welcher daraufhin verstarb.

„Auch geschossen wurde an dieser Grenze, berichtet Hobbyhistoriker Burkhard Fritz auf dem Rückweg nach Eichwalde. In alten Dokumenten habe er entdeckt, dass ein junger Mann starb, als er den Zaun überwinden wollte. „Der Soldat wollte ihn in die Waden schießen, hat ihn aber im Bauch getroffen. 1997 ist der Soldat dann dafür im hohen Alter nochmals auf Bewährung verurteilt.“ “ (rbb: 2019)

Dieser Vorfall macht uns heute noch deutlich, dass es bei dieser Grenze eben nicht nur um eine Verwaltungsgrenze ging.

Die Mauer ersetzt den Stacheldraht im Wald

Die Errichtung der Berliner Mauer am 13.8.1961 unterband die Freizügigkeit der Berliner zwischen den westlichen und östlichen Sektoren. Die Überwachungsanlagen und Sperrungen wurden folgerichtig ab September 1961 zurückgebaut.

Die Straßenkontrolle in Schmöckwitz wurde erst am 1.1.1977 eingestellt. (Volker Panecke 2016: 37).

Spuren im Wald

Wir können noch im Jahr 2020 Spuren der Grenze im Wald zu finden. Eine andere Herkunft für diese Artifakte können wir ausschließen, denn es gab hier keine Landwirtschaft oder Ähnliches.

-

Was ragt denn da aus dem Stamm – Grenzstacheldraht bei Eichwalde -

Umwallungen durch den Stacheldrahtzaun -

Stamm mit Grenzdraht von oben -

Spuren am Eichenstamm -

Nach so vielen Jahrzehnten sehr unscheinbar – Grenzsstacheldraht Grünau Eichwalde -

Kaum zu erkennen – hier gab es einen Grenzzaun im Grünauer Forst -

Nahaufnahme vom eingewachsenen Stacheldraht bei Eichwalde

Quellen

Volker Panecke: Geteilte Welt Kalter Krieg Grenzort Eichwalde, herausgegeben als Heimatheft Nr. X vom Eichwalder Heimatverein e.V. (2016) mit Fotos von Burkhard Fritz, mehr unter: https://sites.google.com/view/heimatverein-eichwalde/shop/heimathefte

Hans Schuckar: 1945 zwischen Krieg und Frieden (Books on Demand, 2005)

Horst Bosetzky: Brennholz für Kartoffelschalen (dtv, 9. Auflage 2002)

Interview mit Burkhard Fritz am 22.4.2020